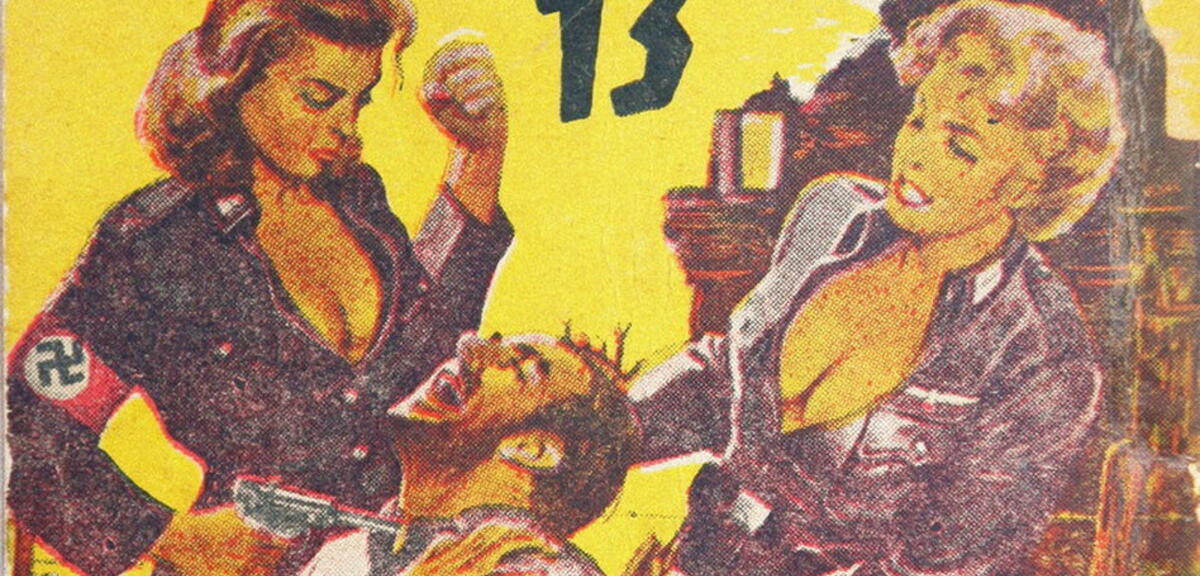

Schon das Filmplakat (siehe Galerie) von Pornografie und Holocaust erzeugt intuitiv Abwehr. Man wird lange darüber diskutieren können, ob es überhaupt pornografische Darstellungen gibt, die ohne Gewalt auskommen, aber das? Wir sehen vollbusige SS-Frauen, die vor der Szenerie eines Konzentrationslagers ein männliches Opfer foltern.

Die Zeichnung, die gleich mit mehreren Tabus bricht, ist ein klassisches Beispiel für „Naziploitation“. Der etwas unhandliche Begriff setzt sich aus den Wörtern Exploitation (engl: Ausbeutung) und Nationalsozialismus zusammen. Exploitationfilme sind schon für und an sich problematisch genug und sollen hier nicht beworben werden. Im Genre der Naziploitation geht der Exploitationfilm eine Verbindung mit dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte ein. Es mag schockieren, dass die Wurzeln dieser unheiligen Allianz ausgerechnet in Israel liegen, doch genau davon erzählt Pornografie und Holocaust.Das Jahr 1961: Der Prozess gegen Adolf Eichmann drängt die planmäßige Tötung der Juden erstmals mit Gewalt in das öffentliche Bewusstsein der israelischen Mehrheitsgesellschaft. Gleichzeitig erscheint mit Stalag 13 das erste der sogenannten Stalag-Hefte. Die illustrierten Stalag-Hefte (Stalag steht im militärischen Wortgebrauch für Stammlager) erzählen die praktisch immer gleiche Geschichte in unzähligen Variationen und Ausschmückungen. Zumeist geht es um einen amerikanischen oder britischen Piloten, der über dem Feindesgebiet abgeschossen, in ein permanentes Lager verbracht und dort von weiblichen SS-Offizieren vergewaltigt und gefoltert wird. Die pornografischen Heftchen enthalten detaillierte Schilderungen aller denkbaren und undenkbaren Grausamkeiten und prägen eine ganze Generation.

Genau hier setzt Pornografie und Holocaust an. Der 63-minütige Kurzfilm von 2008 erzählt die Geschichte um die Stalag-Hefte nach und lässt Autoren, Verleger, Historiker, Kritiker und Liebhaber zu Wort kommen. Die Wirkung der Hefte ist dabei unbestritten. Schon das allererste Heft wurde mindestens 80.000 Mal verkauft und stellte einen nie dagewesenen Bestseller dar (die israelische Bevölkerung bestand 1960 aus ca. 2. Millionen Menschen). Der Film bezeichnet die Stalag-Hefte „als wichtigste damals verfügbare Pornografie“. Später, lange nach ihrem Verbot, wurden sie sogar zum Teil der Popkultur. So ist z.B. in der Teenie-Komödie Eis am Stiel die Hauptfigur Benji (Yftach Katzur) in einer Szene mit einem Stalag-Heftchen in der Badewanne zu sehen.

Schon schwieriger ist dagegen folgende Frage zu beantworten: Sind die Stalag-Hefte der reinste menschenverachtende Schund oder wirkten sie gar aufklärerisch und befreiend? Regisseur Ari Libsker beschränkt sich in guter journalistischer Tradition auf die Beobachterrolle enthält sich einem abschließenden Urteil. Das Gesamtbild ist durchaus ambivalent.

Einerseits

porträtiert der Film Personen wie Eyal Liani. Der pensionierte Polizeiinspektor

und bekennende Fan der Hefte gibt über seine Beziehung zu einer Deutschen

folgendes zum Besten: „Dass ich Reserveoffizier der israelischen Armee bin,

während ihr Großvater SS-Offizier war. Der Gedanke an diese nichtjüdische

Deutsche erregt mich so, dass ich sie im Namen der 6 Millionen (...)“.

Andererseits

sollte nicht vergessen werden, dass die Hefte einer Zeit entstammen, in der es

kaum öffentlich zugängliche Informationsquellen zum Thema Holocaust in Israel

gab. Obwohl die Holocaust-Überlebenden ca. 50% der Bevölkerung ausmachten,

konnte die Thematik zwischen Eltern und Kinder nicht offen diskutiert werden.

Wie über das unbeschreibliche sprechen?

Es soll auch nicht verschwiegen werden,

welches Misstrauen den Überlebenden im Israel der 50er Jahre mitunter entgegenschlug:

: „‚Wie hast du überlebt?‘“ Männer wurden meist gefragt: ‚Warst du ein Kapo?‘

und Frauen: ‚Warst du eine Hure?‘“ Laut der im Film prominent zu Wort kommenden

Historikerin Naama Shik wurden die Überlebenden häufig beschuldigt, nicht durch

Zufall entkommen zu sein.

Die

Stalag-Hefte stellten eine Verbindung zwischen zwei tabuisierten

Themenbereichen her: Sexualität und Holocaust.

Der Skandal um ihre bloße Existenz drängte das Thema Holocaust mit Gewalt zurück in das öffentliche

Bewusstsein. Was zuvor als Tabu behandelt worden war, konnte nun offener

diskutiert werden.

Doch woher stammt die Faszination für diese extreme Art von Pornografie? Warum fand sie ausgerechnet in Israel so viele Leser? Der Film deutet unheilvoll an: „Es gab manchmal Situationen wo nicht ganz klar war, mit wem sich die israelische Jugend identifizierte.“ Manche Rezensenten bemühen auf ihrer Suche nach Antworten das Stockholm-Syndrom: Das Opfer identifiziert sich mit dem Peiniger, um so der absoluten Ohnmacht und materiellen Ausweglosigkeit der Lage psychologisch zu entgehen. Eine sehr gewagte und wahrscheinlich auch anmaßende Ferndiagnose von medizinischen Laien, die aber zumindest einen Deutungsversuch darstellt.

Mittlerweile hat sich der Umgang der israelischen Mehrheitsgesellschaft mit dem Holocaust übrigens gründlich gewandelt: Wie man hört, tätowieren junge Israelis sich mitunter sogar die KZ-Nummern ihre Großeltern auf die Unterarme.